がん検査N-NOSEとは?

本検査は早期がん発見のための技術で、匂いに敏感な線虫がすべてのがん患者の尿には誘引行動を示す一方で、すべての健常者の尿には忌避行動を示すこと、及びステージ1(2 cm以下、リンパ節転移なし)の早期がんに対しても反応する性質を利用しています。2015年に九州大学が発表した技術が基になっており、私もそのような技術が開発されていることを知ってはいましたが、九州大学助教だった広津崇亮 氏が設立した株式会社HIROTSUバイオサイエンスが「N-NOSE」として既にこの検査(尿を送付するだけでよく、14,800円と予想よりも安価)を実用化していることを知りませんでした。

この検査では、がんの種類を特定できないことが弱点でしたが、大阪大学との共同研究により膵臓がんにだけ反応性が変わる線虫の開発に成功し、2023年1月4日から早期に発見するのが困難な膵臓がんを特異的に検知可能な検査「N-NOSE plusすい臓」も発売されました。これまで早期発見が困難で発見されたときには手遅れとなることが多い「膵臓がん対策」として期待されています。

N-NOSEのデメリット

「すばらしい検査が出来たものだ」と思っていたところ、森 勇磨 医師はデメリットを幾つか挙げています。陰性の結果により、がんが存在しないことを確認出来れば良いのですが、偽陽性も起こり得る中で、陽性の結果が出た場合の「精神的ストレス」及び「次なる検査の体への侵襲性」が問題となるとのことです。現状では検査によって利益が得られるという明確なエビデンスが出ておらず、医師の立場としてお勧め出来る手法ではないということです。同様な指摘は、国立がん研究センター 中山富雄 検診研究部長 及び 東京大学 中川恵一 特任教授からも挙がっています。

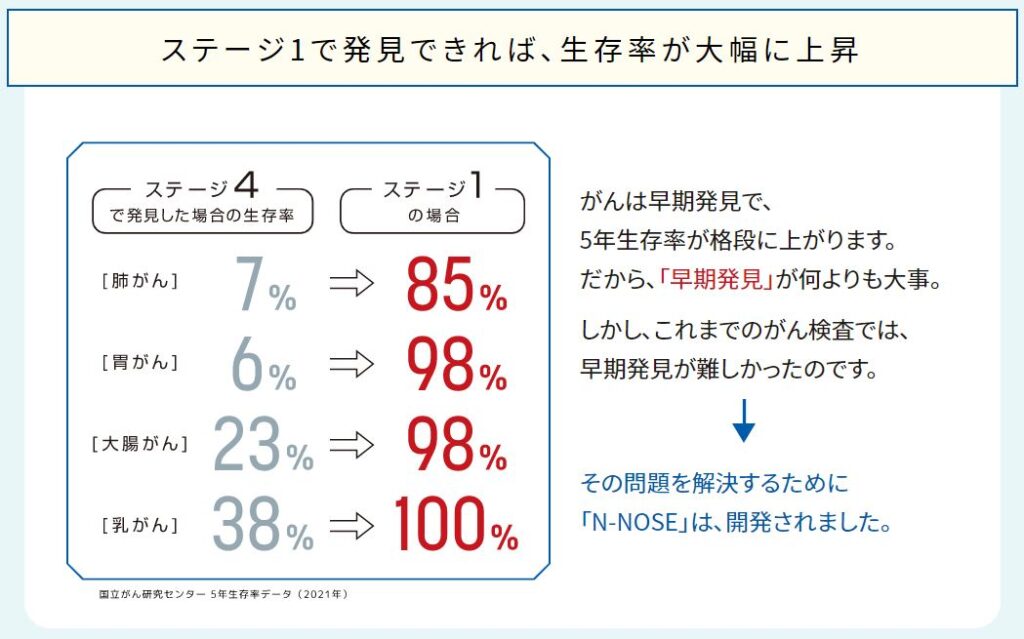

もう少しかみ砕いて説明します。このがん検査(N-NOSE)では、HP(上に掲載)にあるように、がんをステージ1(1~2 cmの早期がん)のときに見つけることが非常に重要です。そのために、半年毎の受診が推奨されています。「早期がん」の過程は1~2年間で経過してしまうので、しばらくぶりに検査を受けて陽性と気づいたときには「ステージ2以上」に上がっている可能性があります。推奨通りに半年毎にN-NOSEを受診していれば、仮に検査で陽性となってもステージ1であることに確信が持てるので、N-NOSEを受けないで「五大がん検診」や「人間ドック」でがんが発見される場合(ステージが進んでいる可能性がある)に比べて精神的ストレスは低いと思われます。そして、その後の検査で「がん種」を特定出来て早期治療(例えば副作用の少ない陽子線治療など)に繋がれば、理想的かもしれません。しかし、偽陽性であった場合はどうでしょうか。「五大がん検診」、「人間ドック」、及び「PET検査」等の「存在しない癌を探す」検査を、程度の差こそあれ受け続けることになるでしょう。その結果、がん は見つからなかったとしても、精神的ストレスは決して低くないと思われます。

何歳までN-NOSEを受けるか?

上述以外に「年齢」もN-NOSEを受けるか否かを決める上で大きな要因となるでしょう。高齢になると、「がんが発見されても手術・治療に耐え得る体力がない」や「検診を実施しても死亡率が下がらない」ということがあり、日本では「75歳を五大がん検診の推奨年齢上限とするのが妥当」という声が多いとされています。N-NOSEを受けるのも、それが一つの目安になると思われます。

【追記2023.10.03】

投稿「がんと診断された時にどう行動しますか?」も併せてご覧下さい。私がN-NOSEを実施しないことに決めた理由を記載しました。